Jules Dumont d’Urville, explorateur français #MissionBotanique

Jules Dumont d’Urville est né le 23 mai 1790, à Condé-sur-Noireau, dans le Calvados. Marin dès 17 ans, c’est un polyglotte et un autodidacte qui s’intéresse vite à de nombreuses disciplines dont la botanique.

Il commence ses voyages d’exploration en 1819, participant à une expédition Mer Noire et cartographique en Méditerranée Orientale. Pendant cette campagne, il est chargé des observations d’histoire naturelle et d’archéologie.

En avril 1820, il contribue de manière déterminante à l’acquisition de la Vénus de Milo par la France. Cette statue de marbre de la période hellénistique (II ème -I er siècle av. J. C.) est aujourd’hui un des joyaux du Musée du Louvre.

Il effectue un premier voyage de circumnavigation, entre 1822 et 1825, sur le navire La Coquille. Partie de Toulon, l’expédition fait escale aux Malouines, passe le Cap Horn puis remonte jusqu’au Pérou. Elle est à Tahiti en mai 1823 puis rejoint la Nouvelle-Guinée par les îles Tonga et Salomon avant de contourner l’Australie. En 1824, ce sont la Nouvelle-Zélande, les îles Carolines, Fidji, Gilbert et Marshall qui sont visitées. Un second passage en Nouvelle-Guinée, précède le retour vers Marseille, par Java, l’île Maurice, et le Cap de Bonne Espérance.

Outre les relevés les topographiques et les observations ethnosociologiques, ce sont plus de 3 000 espèces de plantes, dont 400 nouvelles et 1 200 espèces d’insectes, dont 300 nouvelles qui seront ramenées au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Son second voyage dans le Pacifique a lieu entre 1826 et 1829. D’immenses récoltes d’histoire naturelle et d’objets artisanaux des peuples visités sont amassées durant la campagne. Dumont d’Urville est à l’origine des appellations Mélanésie, Micronésie, Polynésie.

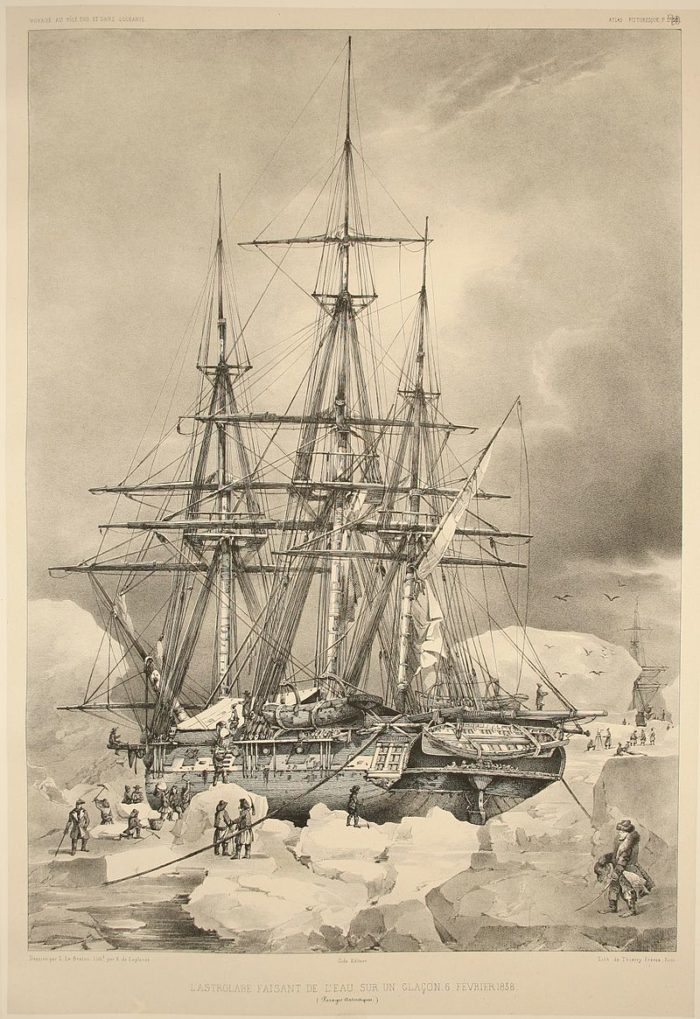

Mais son grand dessein fut toujours de s’approcher du pôle sud autant que possible. Pour sa dernière expédition, L’Astrolabe, accompagnée de La Zélée, part de Toulon le 11 septembre 1837. Une première tentative de s’approcher du pôle sud par la Terre de Feu se solde par un semi-échec face à la banquise. Il remonte alors vers Valparaiso avant de traverser le Pacifique par Tahiti, les îles Marquises et Salomon. En 1839, il croise au large des Célèbes, de l’Indonésie et rejoint la Tasmanie. La seconde tentative va s’avérer la bonne et le 22 janvier 1840, il découvre la Terre-Adélie.

Chassé par le mauvais temps et ayant perdu une partie de son équipage suite au scorburt et aux désertions, il entame le voyage de retour qui se fait par la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, le détroit de Torres et l’île Maurice pour arriver à Toulon le 6 novembre 1840.

Ce marin explorateur, alors contre-amiral, connaît une fin tragique dans le premier accident ferroviaire de France en 1842.

La gabarre-écurie La Coquille fut construite à La Seyne-sur-Mer en 1811 et lancée en janvier 1812 comme transport de chevaux. Elle navigua d’abord en Méditerranée. Une fois réaménagé pour des voyages au long cours, et équipé de 14 canons, ce trois-mâts fut reclassé en corvette et utilisé par L. Duperrey pour son voyage de circumnavigation scientifique des années 1822–1825, où Dumont d’Urville était le second du navire.

Le navire quitta Toulon le 25 avril 1826, sous le commandement de Dumont d’Urville qui l’avait fait renommer L’Astrolabe (en hommage à La Pérouse). Le 24 février 1829, il achevait son second voyage autour du monde. La même année il se rendit en Egypte avec à son bord J. F. Champollion, le célèbre déchiffreur des hiéroglyphes. De 1837 à 1840, L’Astrolabe partit pour son troisième voyage autour du monde, encore une fois sous le commandement de Dumont d’Urville.

Ce fut pendant cette expédition que Dumont d’Urville, qui naviguait dans l’océan antarctique, découvrit la Terre Adélie, ainsi nommée en l’honneur de son épouse. La base Dumont d’Urville est aujourd’hui la en seule base scientifique française en Antarctique.

L’Astrolabe prit le large une dernière fois en 1847 pour rejoindre, jusqu’en 1851, la station navale française au large de l’Argentine durant la Guerre de la Plata.

Dans la masse de spécimens botaniques que Dumont d’Urville a rapporté de son deuxième voyage dans le Pacifique, les orchidées sont peu nombreuses. Elles ont été représentées dans l’atlas de planches botaniques accompagnant le récit qu’il a publié après son retour (Voyage de la corvette l’Astrolable, exécuté par Ordre du Roi pendant les années 1826-1827-1828-1829).

Cependant, l’herbier Dumont D’Urville, conservé au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, contient plus de 100 planches se rapportant à la famille des Orchidaceae. Les plantes ont été récoltées aussi bien en Méditerranée Orientale qu’au cours de ses deux premiers voyages dans le Pacifique.

Dumont d’Urville était un vrai naturaliste du XIXème siècle, reconnu particulièrement dans les domaines de la botanique et de l’entomologie. Son nom est associé à plusieurs genres ou espèces végétales, à des insectes, des algues (Durvillaea antartica…) Sur l’initiative de Humbolt, le genre Urvillea a été créé en 1821 pour des arbres d’Amérique du Sud de la famille des Sapindacées (« arbres à savon »).

Lors de son voyage au Levant, il a découvert et décrit l’orchidée nommée de nos jours Dactylorhiza urvilleana, présente sur les côtes est de la Mer Noire. Une variété d’Anacamptis pyramidalis (var. urvilleana), décrite de l’île de Malte, lui est également dédiée.

Chez les autres familles de plantes, citons entre autres :

- Tibouchina urvilleana (fleur-araignée), Mélastomatacée originaire du Brésil

- Anthemis urvilleana, Astéracée endémique de Malte

- Pimelea urvilleana, Malvacée de Nouvelle-Zélande

- Peperomia urvilleana, poivrier de Nouvelle-Zélande

- Hebe urvilleana, plante de Nouvelle-Zélande de la famille du jasmin.

Il est l’auteur d’une Flore des îles Malouines (1825) et s’est adjoint l’aide de grands botanistes de son temps, comme Bory de Saint-Vincent et Brongniart, pour rédiger les compte-rendus botaniques de ses voyages.

Cet article a été écrit par Henri Mathé, secrétaire de la Société Française d’Orchidophilie de Lorraine-Alsace. Pour faciliter la lecture, certains éléments ont été tronqués, vous pouvez retrouver le texte dans sa totalité en suivant ce lien.

Il vous est proposé dans le cadre de la #MissionBotanique lancée par Tela Botanica. Plusieurs articles sur l’histoire de la botanique vous sont proposés dans le cadre de cette campagne de communication.